第4回 さまざまな交流が生まれた冬学期

トロントと言えば、まず浮かぶイメージは「極寒の地」でしょうか?

実際、北海道旭川とほぼ同じ緯度に位置するトロントは、冬は平均気温が氷点下、時には-10℃や-20℃なんてこともあるという、関東で生まれ育った私には未知の気候。トロントに着いたばかりのころは、数ヶ月後に待ち構える冬に戦々恐々としていました。

それでも備えあれば憂いなし……というわけで、まだ暖かい秋学期の間に「-30℃対応」のダウンコートとスノーブーツを購入。(冬の寒さが厳しいカナダでは、コートやブーツに、対応する気温の表示がされていることが多いんです。面白いですよね)

万全の状態で冬を待ちました。

年末に一時帰国をして年明けにカナダに戻ってくると、雪が降り気温も12月よりグンと下がっていて、本格的な冬の到来を感じました。しかし私には-30℃に耐えるコートとブーツがある!というわけで、このアイテムは本当に大活躍してくれて、体感温度-20℃くらいの日でもこれらを身につけているとそこまで辛さを感じず、わりかし快適に過ごせることがわかりました。

コートとブーツのおかげで意外と余裕な様子の筆者

そんなこんなで2024年1月から始まった冬学期も、秋学期と同じく4科目を履修しました。

- Management of Film Collections

- Film Production Processes

- Digital Applications for Collection Management

- Research Methods

Research Methodsは、各自の研究テーマについての口頭発表を行ったり、グループディスカッションをしたりといったゼミに近い科目だったので割愛し、他の3科目を取り上げます。

冬学期は、課題を通じて、またそれ以外でも、映画や映像の保存に関わる様々な組織・団体の方々と知り合うことができたのが大きな収穫となりました。

【Management of Film Collections】

映画・映像が、あるアーカイブのコレクションになるまでには、いくつものプロセスを通過します。寄贈や購入、複製などによる収集活動があり、コレクションの概要を把握するための簡易な検査、権利処理を含む収蔵手続き、目録化するための情報を抜き出す細かな検査、目録化、収蔵庫への格納、運用方針策定……そしてそれら全てを包括する収集方針の策定などなど。この科目では、こうしたひとつひとつのプロセスについて、座学を中心に学びました。

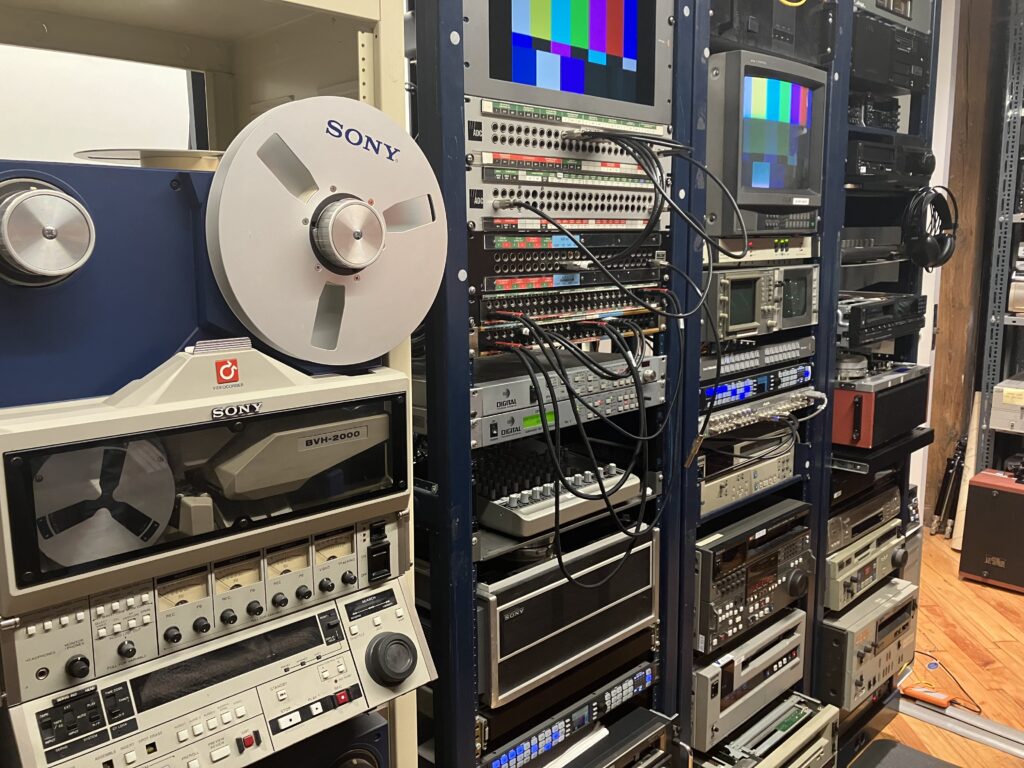

一度はゲストレクチャーもあり、Visual Studies WorkshopのJessica Johnstonエグゼクティブ・ディレクターがzoomで登壇しました。アメリカ・ニューヨーク州のロチェスターに居を構えるNPO「Visual Studies Workshop」は、同じくロチェスターにある、世界有数の映画と写真の博物館でありアーカイブであるジョージ・イーストマン博物館のアシスタント・ディレクターだったNathan Lyonsが1969年に設立した組織で、作品の展示や上映、出版、アーティスト・イン・レジデンスの実施などさまざまな方法で写真やメディアアーティストの支援を行っています。コレクションも多数所蔵するアーカイブでもあり、フィルムよりも磁気テープメディアの作品を多く保存しており、内製でデジタルファイル化にも取り組んでいることから、私が在籍するFilm and Photography Preservation and Collections Management (以下F+PPCM)では磁気テープの保存に関心のある学生がVisual Studies Workshopでインターンシップや研修をするケースがよくあります。

レクチャーでは、Johnstonエグゼクティブ・ディレクターがVisual Studies Workshopの活動内容を説明し、それから所蔵品の処分(deaccession/ディアクセッション)について話してくれました。資料の収集・保存を使命とするアーカイブも、一度収集したものを何らかの理由によって処分せねばならなくなることもあります。保存スペース等の現実問題ゆえ、重複している所蔵品が対象となる場合もあるし、磁気テープだとデジタルファイル化を終えた原版を保存し続けるかという問題もあるでしょう。そこでは、原則として契約の段階でディアクセッションの可能性を明示することがマストとなりますが、組織の倫理にも関わってくる行為ですので、たとえ契約書で触れられていたとしても、実際に取り行うためには、著作権者や寄贈者とのやり取りも含め非常に慎重な判断が必要であることをお話しいただきました。

この講義では、参考文献の要約を毎週出すほか、ふたつの課題がありました。

①Collection Assessment

Canadian Filmmakers Distrubution Centre (以下CFMDC)という、アーティストの映像作品の配給を行う組織があります。

事務所はトロントにあり、F+PPCMのインターン先・研修先としても人気の団体です。そんなCFMDCが、Betty Fergusonというアーティストから私蔵のフィルムコレクション(彼女の作品ではなく、彼女が独自に収集した様々な映画やテレビ番組のフッテージ)を譲り受け、私たちは課題としてそのインベントリ(inventory)作成に取り組みました。

インベントリとは、コレクションを構成するアイテムの概要をまとめたリスト。この講義の講師であり、第2回でも名前を挙げたAlmudena Escobar López先生が用意してくれたフォーマットには、以下の項目がありました。

- Holding Organization:所有する組織

- Storage Location:収蔵場所

- Unique ID #:インベントリで振り分ける個別ID

- Other ID #:ラベルや書き込みでもともと記されていたID

- Box #:アイテムが入ったボックスの番号

- Collection Name:コレクション名

- Title on Item :タイトル

- Creator(s):作家名

- Contributor(s):他のスタッフなど関係者

- Date on Item:アイテム上に記された記された日付

- Content Description:内容

- Rights:著作権

- Annotations:(ものとしての)アイテム上に記録された情報

- Condition Notes:アイテムの状態

- Media Type:サウンドテープもあったため、映像か音かを記す

- Format:フィルムの規格

- Approximate Duration:おおよその分数

- Color/B&W:カラーか白黒か

- Audio Information:サウンドが有るか無いか

- Carrier:フィルムが巻かれているのがメタルリールかプラスチックリールか、コアかなど

- Housing:アイテムがおさめられている入れ物

- Film: Element Type:フィルムがネガかポジかリバーサルプリンか、など

- Film: Estimated Footage Length (ft.):大体のフィルムの長さ(フィート)

- Film: Edge Code:エッジコード

- Reel Diameter:リールの直径

- Base Material Type:ベースタイプ

- Access Restrictions:アクセス制限

- Notes:備考

- Preservation Priority:保存の優先度

- Date Inventoried:記録作成日

- Inventoried By:記録者の名前

たくさんの項目がありますよね。ただ、インベントリは通常、正式な寄贈手続きがなされる前に、分量がどのくらいでどんな状態か、内容はどんなものかなど、コレクションの全体像をわかる範囲で把握するために作成されることが多いです。そのため、基本的にリワインダーは使わない簡易な確認となります。この課題でも、タイトルや作家などわからない項目は空白のまま進めていきました。

Betty Furgusonコレクションは、約300巻の16mmと8mmフィルムを中心としていて、3チームに分かれて確認をしました。缶にタイトル記載がない場合はフィルムを少しほどいてリーダーやコマを確認しましたが、状態が悪いとパラパラ欠けてしまうフィルムもあったり。11の箱の中に入ったフィルム缶や剥き出しのフィルムたちはそのほとんどが咳き込むくらいに埃に覆われていて、フィルムを守るためだけではなく、自分たちの健康のためにも手袋やマスク(もしあればゴーグル)が必要という具合で、色んな意味でリスクを伴う作業だなと身に沁みました。また、同じ作品の異なるリールが別々の箱に入っている場合などもありますが、ただ単に自分が確認したフィルムの情報を羅列していくだけだとそういう情報が見落とされてしまうので、しっかり情報を共有しながら作業を進めることが大切だなと感じました。

②Collection Management Project

トロントにある映像のコレクションをひとつ選び、その歴史や内容、収集された目的やポリシー、保存プラン、活用の計画、コレクションの状態などについて、担当アーキビストに聞き取りをし、その成果をプレゼンとレポートでまとめるという課題。

私は、Home Made Visibleというプロジェクトが収集したホームムービーのコレクションを選びました。

これはトロント郊外にあるヨーク大学のアーカイブが所蔵するコレクションで、その起源は移民が多く暮らす地域であるリージェント・パークで開かれるリージェント・パーク映画祭にあります。コミュニティの交流や、新進作家への上映機会の提供を目的とした無料の映画祭であるリージェント・パーク映画祭では、2016年に当時のプログラム・ディレクターがIBPOC1コミュニティの私的な歴史に光を当てるための、ホームムービーの収集プロジェクトを立ち上げました。行政から助成金を得て、ヨーク大学図書館とパートナーシップを組み、全国に呼びかけて、39人から294のアイテム(そのうち190がフィルム)を収集し、デジタル化。

国中に呼びかけた結果294アイテムというのは、少ないようにも思えるかもしれません。この課題に残った悔いは、広報を担当した方と連絡を取ることができず、どのようにプロジェクトを周知したのか具体的な方法がわからなかったことです。失いたくないホームムービーが手元にある人は多いと思いますが、自ら連絡を取って、メディアを梱包して郵送して、データの受け渡しをして……というのはそれなりの手間がかかることではあるし、大変そうと思ってしまうのかもしれません。

プロジェクトのメンバーは、郵送時に生じかねない破損やプライバシーや権利問題など、所有者の懸念にひとつずつ対応し、さらに所有者にインタビューを行って、保存・公開に必要なメタデータを集めました。所有者の許諾が取れた映像については、オンラインでも公開されていて、今も見ることができます。

https://homemadevisible.ca/home-movie

また、映像の全目録は以下でアクセス可能で、二次利用の申請もここからできるようになっています。

https://atom.library.yorku.ca/index.php/home-made-visible-collection

プロセスが非常に効率的に組み立てられており、似たようなプロジェクトに挑戦したい人にとってはかなり参考になると感じました。このプロジェクトは、F+PPCMに出願した頃に存在を知って興味を持っていたので、課題を通して深く知ることができてよかったです。

また、この講義では、ビデオアート作品の配給を行うトロントの団体「Vtape」のオフィスに施設見学に行ったりもしました。

【Film Production Processes】

フィルムアーカイブの視点から、映像制作や上映のプロセスを学ぶというコンセプトの授業。ビデオテープやタイムベースト・メディアの保存についてもカバーされ、担当講師はManagement of Film Collectionsと同じAlmudena先生でした。Management of Film Collectionsと内容がクロスオーバー気味だったので学生はよく二つの講義がごっちゃになっていたのですが、こちらは実践演習に重きが置かれていました。

トロント国際映画祭(TIFF)が運営するシアターTIFF Lightboxの試写室見学にも行き、ちょうどダグラス・サークの特集をやっていたので、『心のともしび』(1954)などのプリントが並んでいてテンションがあがりました。

実践演習では、16mmフィルムの撮影機で撮影をしたり、8mmの映写をしたりしました。撮影に使用したのはアメリカの映画機材メーカー、ベル&ハウエルのキャメラで、フィルムのキャメラで映像を撮るのは初めてだったので、そのずっしりとした重さが新鮮でした。映写ではコダックのブランド、ブローニーの映写機を使用しました。

即興のゆるい撮影ではありました(笑)

こちらの講義でも毎週参考文献の要約を提出し、その他にもふたつの課題がありました。

①Projection Inspection

連載第2回では、収蔵庫への格納を目的に行うフィルム検査を紹介しましたが、この課題では、映写を目的とするフィルム検査を行いました。チェンジマークやカウントリーダーといった映写に不可欠な仕様を確認せねばならないところが収蔵のための検査との大きな違いです。フィルム映写では、映写機を2台使い、フィルムの1巻目が終わる瞬間に、次の巻をセッティングしたもう1台の映写機に切り替える方法がもともと一般的でした。(全巻を1つの巻に繋ぎあわせて、映写機1台で映写する方法もあるにはあるのですが、フィルムを切り落とさなくてはいけなくなるのでアーカイブ的には推奨されません)。フィルムのコマに示される、切り替えの合図がチェンジマーク。フィルムの隅っこ(位置は国によって違うそう)に丸く穴を開けたり、丸い枠を打ち込んだりして示すことが多いようです。『ファイト・クラブ』(デヴィッド・フィンチャー、1999)でブラピ演じるタイラー・ダーデンが「業界では“タバコの焦げ跡”と呼ばれている」と説明しているアレです。

これはあくまで課題なので、チェンジマークはたとえすでに付いていても各自自分で加えることになっていました。また、課題では穴を開けるのではなくダーマトグラフを使いました。検査に用いるのは今回もF+PPCMの所蔵フィルムで、コマ数を間違えないようチェンジマークを加えたり、フィルムの頭と終わりに十分なリーダーが繋がれているか、カウントリーダーはあるか、どんなタイプのカウントリーダーかなど、映写において必要となる、そして注意すべき仕様を確認。前回の課題でも検査した、収縮度を含むフィルム状態やスプライスの箇所なども映写に直接関係しますので、細かくチェックしていきます。また、巻の側面が凸凹にならないよう、リワインドがしっかりされていることもポイントになります。

②Preservation Strategy

冬学期で私が一番楽しんだのが、この、自分で選んだ映像作品の保存戦略を立てるという課題。その作品にはどんな素材があるのか、原版やコピーがどこにどのように保存されているのか、これまでの上映履歴も調査した上で、保存のプランを考えます。

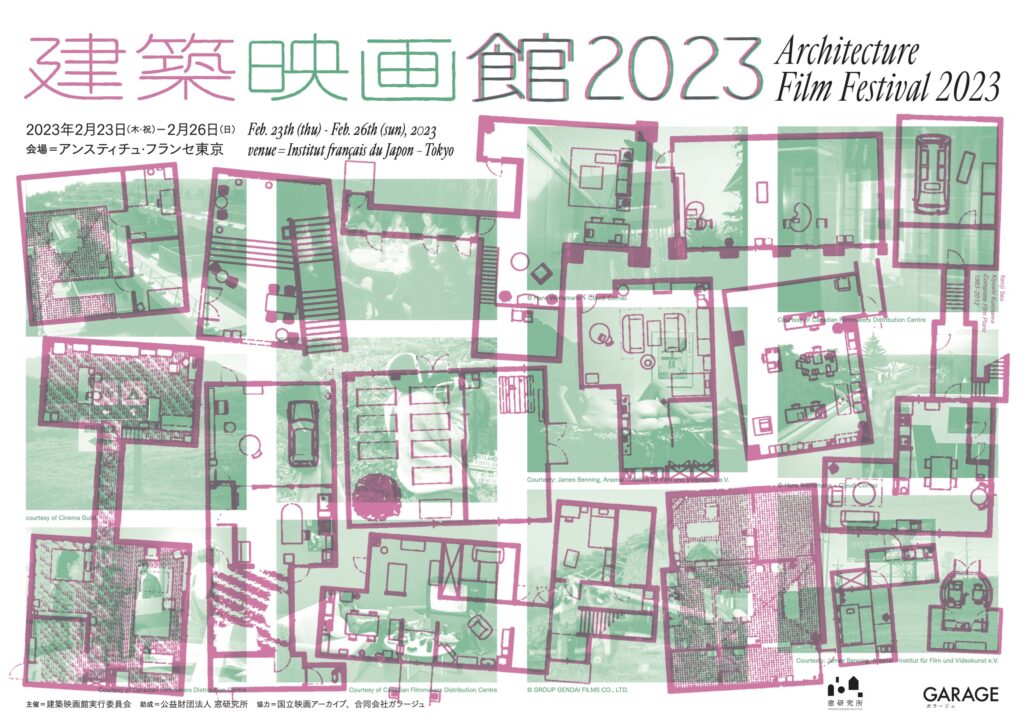

私は、トロント生まれの映像作家、マイケル・スノウの短篇映画『The Living Room』(2000)を選びました。留学する前の2023年2月にアンスティチュ・フランセ東京で開催された「建築映画館2023」という上映企画がありまして、私はこのイベントに広報担当として関わったのですが、『The Living Room』はそこで上映したんです。そのときはデジタルファイルによる上映でしたが原版は磁気テープで、磁気テープ原版の作品を扱いたいなと思っていたので本作を選びました。

建築映画館上映時には、先にも挙げたCFMDCが素材を提供していました。また、CFMDCのWebカタログでは、『The Living Room』は上映フォーマットとして16mmが指定されていました。私はまずCFMDCを訪れて配給とコレクション管理の担当者に聞き取りをしました。そこで、CFMDCは上映用の16mmプリント2点とデジタルファイルを持っていて、プリントはどちらも状態が良好だと教えていただきました。素材はマイケル・スノウの作品の権利者であるマイケル・スノウ・スタジオから受け取ったということで、CFMDCはあくまで配給の窓口をしているだけなので、プリントを保管する倉庫も温湿度管理がされておらず(ただ基本的に寒い環境で)、原版の所在などは知らないということもわかりました。

この時検査をしていたSiyaoはこの年の9月、

F+PPCMの新入生となり私の後輩になりました

しかし、親切にマイケル・スノウ・スタジオとつないでくださり、マイケル・スノウの生前最後の妻でありキュレーターでもあるPeggy Galeさん、アーティストのMani Mazinaniさんとビデオ通話で興味深いお話をたくさん聞けました。

まず上映フォーマットが16mmに指定された理由。本作は原版がベータカムSPなのですが、この作品が作られた2000年当時はまだフィルム上映が一般的でした。スノウは19560年代から映像制作をしており、長い時間をかけて世界中に築いた16mm上映のネットワークがあったのです。なので16mmフィルム上映はスノウにとって最も作品を届けやすいフォーマットでした。だから16mmを上映フォーマットに指定することは自然なことでした。ベータカムSPで制作したのは、ビデオテープの映像の質感が作品に合うと思ったからだそうです。もちろん、時が流れ、現在ではフィルム映写ができる施設は稀になりました。また、悲しいことにスノウは2023年1月に亡くなりました。生前スノウは、フィルム上映を前提とする作品のデジタル上映を認める意向を示したそうで、作品ごとにレギュレーションを定めたそうです。『The Living Room』も、スノウ本人がデジタルファイルを確認し、上映許可を出したそうです。

保存プランについては、磁気テープの映像はデジタルファイル化が最善策であるため、私はテープ自体は保存しつつもデジタルファイル化を進めるという方向性で議論を展開しましたが、どのようなヴァリエーションのファイルを作成するかなど、詳しくはほぼこちらの論文に沿ったプランを提案したので、こちらをお読みいただければと思います!(笑)

デジタル映画の管理用データベースの構成―データとメディアの分類を中心に―/三浦 和己https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/72/2/72_61/_article/-char/ja

【Digital Applications for Collection Management】

この講義は秋学期の「Cataloging and Registrations Methods」の応用編とも言える内容で、CSVファイルのデータベースへの流し込みや一括変換など、膨大な量から成るコレクションの効率的な管理方法を学びました。

映画のスキャニングやデジタル修復・復元、さらにフィルムの現像も行うラボである在トロントの企業Frame Discreetへのヴァーチャルツアー(ビデオ通話でのツアー)なんかもありました。

実習がメインで、以下の課題を行いました。

①Front End Presentation

写真・映像の作品情報が集められたWEBサイトをひとつ選び、情報の掲示方法を分析し、優れた点や改善すべき点を論じるプレゼン。表記の標準化や一貫性への理解を深めることが目的なので、対象のサイトはWEB目録やデータベースに限られず、私はボローニャ復元映画祭のHPを選びました。

②Inscriptions - Data Entry

これはCataloging and Registration Methodsでも行った課題と似ていて、写真10点の目録用の記述を作成するというものでした。

③Excel Formulas / Functions

ファイル名を変更するとか、拡張子を変えるとか、所蔵数を数えるとか、Excelの関数を使って膨大な量のデータの一括変換を行う課題。

④Database Excercise

Excel上の目録データをFile Makerに流し込めるように整え、実際に流し込む課題。

⑤Group Data Presentation

全期を通して課題のなかで最も「何をすればいいかも何がわからないかもわからなくて泣きそう」となった課題でした。講師の説明もさっぱりわからないままグループ分けがなされ、クラスで一番しっかり者のジャスティンがものすごい勢いでテキパキと進め方を説明しているのですが、一切頭に入ってこず、最初かなりテンパりました。ただ、ジャスティン以外のメンバーは誰一人さっぱりわかっていなかったということが後になって判明し、少し安心しました(笑)。

これは、自分たちのグループを何かしらの写真や映像資料を所蔵もしくは保有する組織だと仮定して、外部からのアクセス依頼に対応するためのフォームや管理シートを作成してプレゼンするというものでした。まず依頼者の名前や連絡先、利用を希望する作品題名や、上映フォーマット、利用期間、映写機貸し出しの有無など、必要事項を揃えたGoogleフォームを用意します。そして、そこで記入された内容が自動でExcelの特定のシートに反映されるようにする(この作業はジャスティンが一人でやってくれて、今でも私はどのようにやるのかわかっていません……)。

メインシートに反映された情報が、目的別に分けたシートに、目的に沿った状態で反映されるよう、講義で習った関数を使って設定していきます。目的別のシートは、グループで話し合って内容を決めました。例えば、料金を管理するシートには、利用期間の合計とそれに応じた料金が自動で計算されるように設定します。また、私はフィルムの担当検査技師を振り分けるシートを作成したのですが、ここでは、依頼のあったフィルムの規格に応じて、異なる検査技師の名前と、使用するガイドラインが反映されるようにしました。

いざすべきことがわかると、結構楽しく取り組むことができる課題でした。

女性たちと映画をめぐるガイドブック」

これは留学そのものとは関係ないのですが、私は冬学期を通じて、「ウィメンズ・ムービー・ブレックファスト」という書籍の編集にも従事しておりました。とてもやりがいを持って携わっていたお仕事でしたので、こちらにも全力投球、というわけで冬学期は輪をかけて忙しい4ヶ月でした。この本はフィルムアート社から昨年刊行されました。もしよければご覧になってみてください。

また、次回で詳しく紹介しますが、F+PPCMの学生は冬学期の間に春から夏のインターンシップ先を見つけなくてはならず、それにも多くの時間をかけねばならずなかなか大変でした。

そんなこんなで目まぐるしい冬学期でしたが、映画仲間となったクラスメイトのボーと『オズの魔法使い』(ヴィクター・フレミング、1939)や『第三の男』(キャロル・リード、1949)の35mm上映を見に行ったり、上でもちらっと言及した、ダグラス・サークのテクニカラー作品もフィルム上映で見ることができたし、素晴らしい映画体験もできました。お友達とビリヤードをしたり、公園に桜を見に行ったりもしました(笑)。あと、トロントで映画配給のお仕事をされる素敵な日本人女性の方々と知り合うことができたのもすごく幸せな出来事でした。

また、ニューヨークに小旅行に行けたのも忘れがたい思い出となりました。

MoMAフィルムライブラリーやMuseum of the Moving Imageのキュレーターの方々とお会いしたり、そこで上映や展示を見たり、XFR Collectiveという磁気テープのデジタルファイル化サービスを提供するNPOを訪れたり、子供向けの映画上映企画を見に行ったり、自分の研究にも役の立つ、充実した数日間を過ごすことができました。

(新生)キムズビデオも訪れました

トロントでは3月下旬でも大雪が降ったのには驚きましたが、寒さに滅入ることはなく、むしろこの新鮮な気候を楽しみながら、冬は過ぎていきました。そうして春が訪れ、私はオランダでのインターンシップに旅立ちます。次回をお楽しみに!

注:

- Indigenous, Black, and People of Colour (先住民、黒人、有色人種)の頭文字をとった言葉。かつてはBIPOCという表記が一般的だったようですが、カナダでは今はIBPOCとなりつつあるようです。 ↩︎

吉田夏生(よしだ なつみ)

(トロント州立大学修士課程在籍)

プロフィール :

1988年生まれ。映画配給会社で宣伝担当として働いた後、2018年からは国立映画アーカイブで広報を務める。2023年9月よりToronto Metropolitan UniversityのF+PPCM(修士課程)に在籍。編著に『ウィメンズ・ムービー・ブレックファスト 女性たちと映画をめぐるガイドブック』(フィルムアート社)。